Il y a 150 ans explosait l’arsenal de Morges

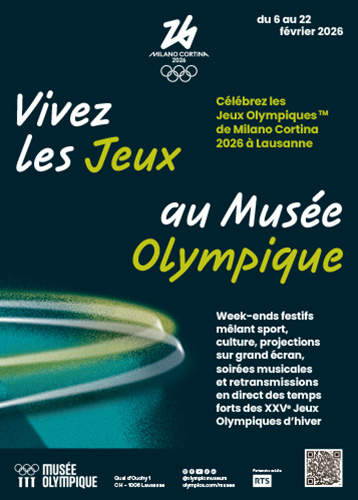

Le 2 mars 1871, alors que les internés francais de l'armée de Bourbaki étaient occupés à désamorcer des munitions, une explosion se produit qui fait 26 morts - surtout des soldats français - et dévasta les premiers bâtiments construits pour l'arsenal. Photo: collection Musée militaire vaudois, château de Morges

Le 2 mars 1871, à 18 heures, une violente explosion dévastait l’arsenal de Morges, causant la mort de 22 internés français et de deux citoyens suisses.

Aujourd’hui, il y a donc 150 ans qu’eut lieu une catastrophe qui est aussi un épisode tragique de l’internement de l’armée de l’Est. Après l’entrée en Suisse de l’armée française, 780 soldats tricolores furent internés à Morges, dès le 1er février. Ils y demeurèrent jusqu’au 14 mars. De grandes quantités de matériels et de munitions furent déposées à l’arsenal durant la première moitié de février.

Une grande partie de ces munitions était hors service par suite d’un emballage défectueux et de l’humidité. Aussi, lorsqu’elle vint faire la reconnaissance de son matériel, la commission française décida-t-elle que les cartouches avariées seraient défaites et la poudre mise en tonneaux. Ce travail débuta le 18 février et occupait 72 internés. Le 2 mars, à 18 heures, une explosion se produisit dans un des ateliers. Un incendie se propagea rapidement par l’explosion successive des caisses de munitions. Lorsqu’un hangar contenant 448 «schrapnels» chargés prit feu à son tour, il se produisit une terrible explosion qui provoqua l’effondrement de la toiture du château et fit voler au loin des débris de toutes sortes, endommageant les maisons les plus proches. Cette explosion fut telle que des témoins rapportent que les vitres des maisons de Thônon situées au bord du lac furent brisées. L’explosion s’entendit dans un rayon de plus de trente kilomètres.

Il apparut inutile de vouloir combattre le sinistre. De nombreux citoyens morgiens et des internés se dévouèrent pour organiser le sauvetage et protéger le château et ses dépendances. Certains se précipitèrent dans la cour et, au milieu des explosions, faisant fi du danger, entraînèrent au loin les canons et les caissons chargés. Un de ceux-ci éclata dans le port. La chaleur intense fit fondre des canons. Des sabres et des fusils furent amalgamés en de grosses masses. Les dégâts à la ville furent importants. Presque toutes les vitres furent brisées, ainsi que de nombreux volets. Des lézardes apparaissaient sur les façades de plusieurs maisons. Les victimes, après avoir été inhumées dans l’ancien cimetière de Morges durant 44 ans, reposent maintenant sous un obélisque, à l’entrée du parc de l’Indépendance.

À lire également...

Le Château en feu pour tester les secours

Un duel légendaire au château

Château entre de bonnes mains

Abonnez-vous !

Afin d'avoir accès à l'actualité de votre région au quotidien, souscrivez un abonnement au Journal de Morges. S'abonner, c'est soutenir une presse de qualité et indépendante.

6

6